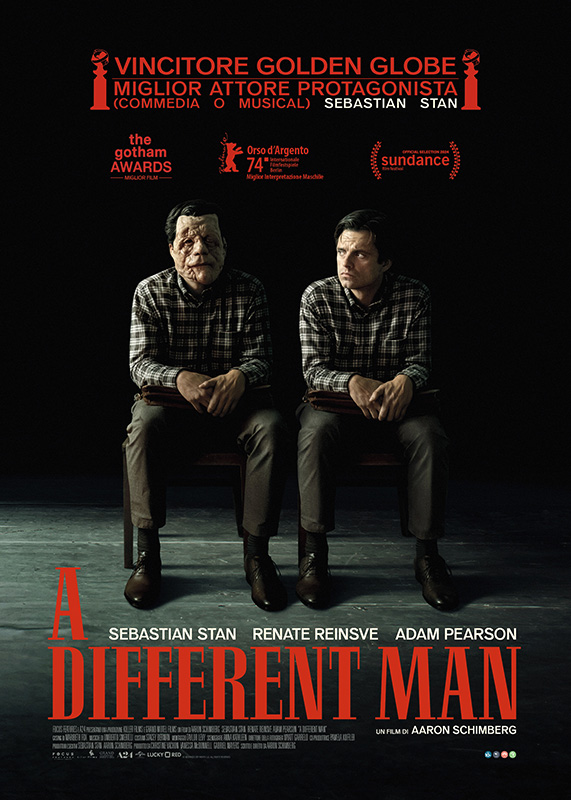

Aspettiamo A different man, dal 20 marzo al cinema, rivedendo 10 film che ne condividono la narrazione audace e brillante dell’identità e della trasformazione.

A Different Man, dal 20 marzo al cinema, si inserisce in una tradizione cinematografica che ha sempre interrogato i confini tra identità, corpo e percezione di sé. Il film di Aaron Schimberg, con la straordinaria prova di Sebastian Stan, Adam Pearson e Renate Reinsve, esplora la metamorfosi fisica e psicologica attraverso un prisma grottesco e perturbante, mescolando black comedy e riflessione esistenziale. Un cinema che non teme di guardare in faccia l’abisso della trasformazione.

Ecco dieci film che ne condividono l’urgenza narrativa, l’audacia formale e la profondità tematica.

eXistenZ di David Cronenberg, 1999

Il maestro del body horror firma una delle sue opere più visionarie: un labirinto metacinematografico dove realtà e virtualità si dissolvono l’una nell’altra. Jennifer Jason Leigh e Jude Law attraversano livelli di simulazione sempre più ambigui, in un film che anticipa le ansie contemporanee sull’identità digitale e la frantumazione del sé. Cronenberg interroga la natura stessa della coscienza: quando il corpo diventa interfaccia, dove finisce l’individuo?

In un futuro prossimo, la designer di videogiochi Allegra Geller presenta eXistenZ, un sistema di realtà virtuale biologico che si innesta direttamente nel sistema nervoso. Quando viene attaccata da forze anti-tecnologia, Allegra fugge con Ted Pikul, una guardia del corpo riluttante. Insieme si immergono nel gioco per verificarne l’integrità, ma presto i confini tra realtà e simulazione diventano indistinguibili.

“Devi giocare al gioco per scoprire perché stai giocando.”

The Lobster di Yorgos Lanthimos, 2015

Lanthimos costruisce una distopia grottesca dove le convenzioni sociali sull’amore vengono spinte fino all’assurdo. Colin Farrell, in una delle sue interpretazioni più coraggiose, abita un mondo in cui la solitudine è punita con la metamorfosi animale. Il film opera su due registri: satira feroce del conformismo sentimentale e meditazione esistenziale sulla natura dell’identità relazionale. La trasformazione qui non è solo minaccia, ma possibilità di fuga dal diktat della normalità.

David, appena lasciato dalla moglie, viene condotto in un hotel dove le persone single hanno 45 giorni per trovare un partner compatibile. Chi fallisce viene trasformato nell’animale di sua scelta. Tra cacce nei boschi, finzioni amorose e rituali grotteschi, David si confronta con un sistema che nega ogni autenticità emotiva in nome della coppia a tutti i costi.

“Se diventi un animale, almeno sarai libero.”

Essere John Malkovich di Spike Jonze, 1999

Charlie Kaufman e Spike Jonze inventano una delle premesse più deliranti della storia del cinema: un portale che permette di entrare letteralmente nella mente di John Malkovich. Ma dietro l’alta concept comedy si nasconde un’indagine spietata sul desiderio di essere altro, sulla crisi dell’io contemporaneo, sull’ossessione per l’identità altrui. John Cusack, Cameron Diaz e Catherine Keener danno vita a personaggi disperatamente alla ricerca di un sé più autentico, finendo per perdersi completamente.

Craig Schwartz, burattinaio fallito, trova lavoro in un ufficio dalle proporzioni surreali al settimo piano e mezzo di un grattacielo. Dietro uno schedario scopre un passaggio che conduce nella testa dell’attore John Malkovich per esattamente quindici minuti. Quella che sembra una bizzarra attrazione turistica diventa presto un’ossessione collettiva, un commercio di coscienze, una vertigine esistenziale senza ritorno.

“La consapevolezza è una maledizione.”

The Substance di Coralie Fargeat, 2024

Coralie Fargeat porta il body horror nel XXI secolo con una ferocia visiva e concettuale che ricorda il primo Cronenberg. Demi Moore, in una performance di rara intensità, interpreta una celebrity in declino che si sottopone a una procedura che promette di generare una versione migliore di sé. Il film è un’esplosione barocca di viscere e specchi, un j’accuse contro l’industria della bellezza e, al contempo, un’elegia per i corpi che invecchiano. La trasformazione qui è mercificazione, scissione traumatica, horror dell’identità raddoppiata.

Elisabeth Sparkle, star televisiva di aerobica, viene licenziata nel giorno del suo cinquantesimo compleanno. Disperata, accetta di iniettarsi “The Substance”, un siero che promette di creare una versione più giovane e perfetta di lei stessa. Nasce Sue, interpretata da Margaret Qualley. Ma il protocollo è rigido: sette giorni per ciascuna. Quando l’equilibrio si spezza, inizia una spirale di degenerazione fisica che nessuna delle due potrà controllare.

“Ricorda: tu sei una sola.”

Brazil di Terry Gilliam, 1985

Il capolavoro orwelliano di Terry Gilliam è una vertigine visiva attraverso un futuro-passato dove la burocrazia ha sostituito il totalitarismo classico con qualcosa di più insidioso: l’inefficienza sistemica elevata a forma di controllo. Sam Lowry, interpretato da Jonathan Pryce, fugge in sogni di volo mentre la realtà si sfalda intorno a lui. Gilliam filma la crisi dell’identità individuale schiacciata dalle procedure, dai moduli, dalle condutture che invadono ogni spazio. La metamorfosi qui è sociale, collettiva, e conduce alla follia come unica via di fuga.

Sam Lowry è un grigio impiegato statale in una società futuristica dominata da una burocrazia asfissiante e onnipresente. Quando un errore amministrativo porta all’arresto e alla morte di un innocente, Sam cerca di rimediare e incontra Jill Layton, la donna che popola i suoi sogni ricorrenti. Ma più tenta di correggere il sistema, più viene inghiottito dai suoi ingranaggi spietati, fino a un finale di allucinata resistenza interiore.

“Mi dispiace, ma deve seguire la procedura.”

Holy Motors di Leos Carax, 2012

Leos Carax firma un film-manifesto sulla natura performativa dell’esistenza. Denis Lavant attraversa Parigi in limousine, interpretando una serie di personaggi apparentemente slegati: un mendicante, un motion capture performer, un killer, un padre di famiglia. Holy Motors è cinema puro, metamorfosi costante, riflessione sulla recitazione come condizione ontologica. Non c’è un sé autentico da ritrovare: c’è solo l’infinita catena di maschere che indossiamo. Un’opera radicale che dialoga con A Different Man sul tema della performance identitaria come unica realtà possibile.

Monsieur Oscar viene trasportato dalla sua autista Céline attraverso Parigi per una serie di “appuntamenti”. In ciascuno di essi, Oscar interpreta un personaggio diverso, trasformandosi radicalmente grazie a trucchi, costumi e una capacità mimetica assoluta. Non sappiamo chi lo guardi, chi lo paghi, quale sia il senso di questa rappresentazione senza pubblico. Carax costruisce un enigma filosofico sulla vita come palcoscenico senza sipario.

“La bellezza è negli occhi di chi guarda.”

Gattaca di Andrew Niccol, 1997

Andrew Niccol costruisce una distopia elegante e algida, dove l’identità è scritta nel DNA e la discriminazione genetica ha sostituito ogni altra forma di ingiustizia sociale. Ethan Hawke e Jude Law danno vita a uno scambio di identità che è anche uno scambio di destini: il “valido” perfetto ma distrutto psicologicamente e l'”in-valido” con sogni impossibili. Gattaca interroga la relazione tra corpo e destino, tra determinismo biologico e volontà individuale, anticipando dibattiti biopolitici oggi più che mai attuali.

Vincent Freeman nasce “in-valido”, concepito naturalmente in una società dove la selezione genetica determina ogni opportunità. Il suo sogno di viaggiare nello spazio sembra impossibile, finché non acquista l’identità di Jerome Morrow, un nuotatore geneticamente perfetto ma paralizzato dopo un incidente. Usando campioni biologici di Jerome, Vincent entra nel programma spaziale Gattaca. Ma un omicidio e un’indagine minacciano di svelare la sua vera identità.

“Non esiste un gene per lo spirito umano.”

Eternal Sunshine of the Spotless Mind di Michel Gondry, 2004

Michel Gondry e Charlie Kaufman esplorano l’identità attraverso la memoria, costruendo un meccanismo narrativo vertiginoso: cosa resta di noi se cancelliamo i ricordi che ci definiscono? Jim Carrey e Kate Winslet abitano una storia d’amore che si disfa e si ricostruisce attraverso flashback frammentati, nel tentativo disperato di dimenticare. Ma il film ci dice che l’identità non può essere riscritta a comando: le tracce restano, il dolore ci costituisce, la perdita ci plasma. Un’opera di rara intensità emotiva mascherata da fantascienza sentimentale.

Dopo una rottura devastante, Joel scopre che Clementine si è sottoposta a una procedura per cancellare ogni ricordo di lui. Ferito, decide di fare lo stesso. Ma mentre i tecnici della Lacuna Inc. operano nella sua mente durante il sonno, Joel rivive la relazione all’indietro, dal conflitto alla passione iniziale. Disperato, cerca di nascondere Clementine nei recessi più profondi della sua memoria, in un tentativo impossibile di preservare ciò che sta per perdere per sempre.

“Ci vediamo a Montauk.”

The Neon Demon di Nicolas Winding Refn, 2016

Nicolas Winding Refn trasforma Los Angeles in un inferno estetico dove la bellezza è potere assoluto e ossessione mortale. Elle Fanning interpreta Jesse, modella adolescente la cui innocenza viene progressivamente divorata dall’industria della moda e dalle sue sacerdotesse invidiose. Refn spinge il cinema in territorio horror, ma è un horror dell’immagine, della superficie, del desiderio cannibalico di possedere la bellezza altrui. La trasformazione qui è vampirica, letterale: il corpo bello diventa oggetto di consumo nel senso più brutale del termine.

Jesse, sedicenne aspirante modella, arriva a Los Angeles con un talento naturale: è perfetta. La sua bellezza innocente e androgina scatena l’interesse immediato delle agenzie e l’invidia feroce delle modelle più esperte. Ruby, Gigi e Sarah la circondano con un misto di ammirazione e odio. Man mano che Jesse sale verso il successo, qualcosa di oscuro si risveglia in lei e nelle donne che la circondano. La competizione diventa ossessione, l’ossessione si fa cannibalismo.

“La bellezza non è tutto. È l’unica cosa.”

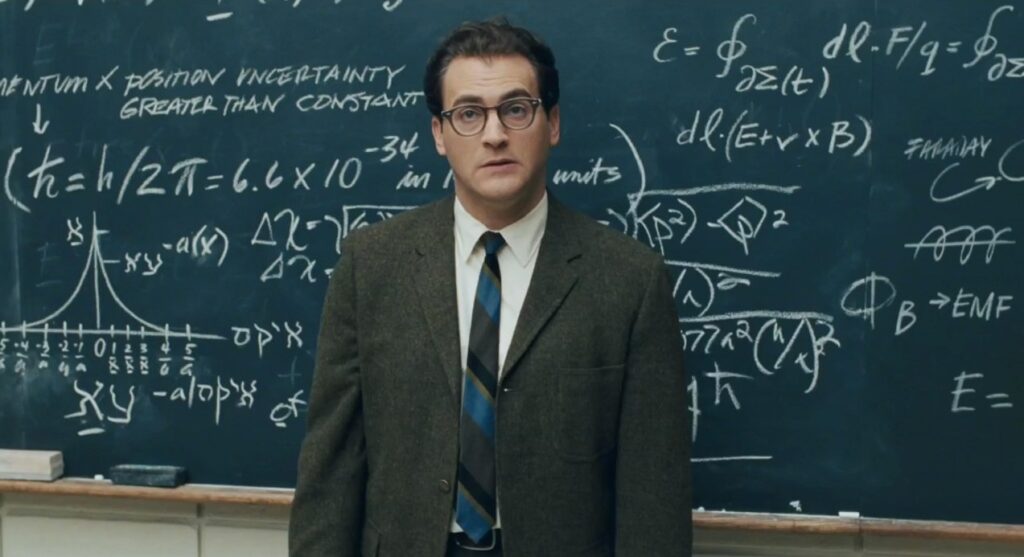

A Serious Man di Joel e Ethan Coen, 2009

I fratelli Coen confezionano una parabola esistenziale di humour nero e disperazione metafisica. Larry Gopnik, professore di fisica in crisi, cerca risposte che non arrivano mai. Il film è una riflessione sulla casualità, sull’assenza di senso, sulla frammentazione dell’identità di fronte all’inspiegabile. Larry vede la sua vita disintegrarsi senza capirne le ragioni: il matrimonio, la carriera, i figli, tutto gli sfugge. I Coen costruiscono un universo kafkiano dove la trasformazione è passiva, subita, incomprensibile. Un film che risuona con A Different Man nella rappresentazione dell’identità come costruzione sempre sul punto di crollare.

Nel Midwest degli anni ’60, Larry Gopnik cerca di essere un “uomo serio”: buon professore, buon marito, buon padre, buon ebreo. Ma tutto inizia a crollare contemporaneamente. Sua moglie lo lascia per un altro uomo, suo fratello è nei guai, uno studente coreano cerca di corromperlo, il comitato di tenure mette in dubbio la sua carriera. Larry si rivolge a tre rabbini in cerca di risposte, ma nessuno sembra avere una spiegazione per le sue disgrazie. Il film si chiude con una domanda senza risposta.

“Accetta il mistero.”

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop