La rassegna The Big Dreamer continua con Velluto Blu, il vero iniziatore della poetica di David Lynch. Dal 15 al 17 settembre al cinema, in versione restaurata 4K.

Di Carlo Giuliano*

Dopo la pausa estiva torna The Big Dreamer, la rassegna nata dalla collaborazione fra Lucky Red e Cineteca di Bologna e dedicata al grande maestro David Lynch dopo la sua sofferta scomparsa, avvenuta a gennaio di quest’anno. Ricomincia con Velluto Blu, probabilmente l’opera spartiacque della sua filmografia, quella in cui la sua estetica e poetica si fondono definitivamente a creare quello che oggi chiamiamo il “lynchano”: un aggettivo, un sogno? Un incubo, un modo di vedere il mondo. Per come è realmente.

È il 1986. Lynch ha già firmato due opere prime (Eraserhead e The Elephant Man) che l’hanno fatto finire sulla bocca di tutti, tanto che la terza (Dune) è un adattamento su commissione di enorme responsabilità, portata… e fallimento, il cui unico effetto è di fargli capire che non accetterà mai più film su commissione. Se ha ragione chi dice che un film è come una prigione, David Lynch decide che l’unico dominio che accetterà d’ora in poi a questo impero della mente, è la mente stessa, la sua. Quindi riparte da dove aveva cominciato, dalla poetica dell’incubo e da quella del mostruoso, ma con una nuova consapevolezza estetica.

Non a caso Velluto Blu è considerato uno dei film capostipite del genere neo-noir, ma è anche il primo in cui David Lynch esplicita la sua più grande ossessione cinematografica e narrativa, che ricorrerà in modo sempre più evidente fino alla fine della sua filmografia: Il Mago di Oz.

L’eredità de Il Mago di Oz

Il film di Victor Fleming risalente al 1939 è considerato universalmente come uno dei grandi capolavori nella storia del cinema. La sua influenza narrativa, la stessa struttura del suo racconto, ha fatto talmente scuola che in essa affondano le loro radici un numero incalcolabile di film, prima e dopo David Lynch. Lo spiega molto bene un documentario del 2022 intitolato giustappunto Lynch/Oz, che partendo dall’ossessione del regista di Velluto Blu mostrava l’influenza del film di Fleming su tutto il cinema novecentesco, e anche oltre.

In fondo, spiega Lynch/Oz, il viaggio di Dorothy (Judy Garland) rappresenta tutto ciò che noi oggi chiameremmo “uscire dalla propria comfort zone”. Dorothy è un personaggio che, partendo da una condizione di ristrettezza mentale e geografica, si trova ad ampliare i suoi orizzonti di conoscenza, a fare la scoperta di un mondo vasto e misterico, cioè del mondo stesso. Risucchiata da un tornado, viene catapultata dal filtro color seppia di una fatiscente fattoria del Kansas a un mondo pieno di colori, pericoli e avventure. È un po’ quello che dice Bella Baxter in Poor Things: “Mi sono avventurata e non ho trovato altro che zucchero e violenza”.

Ciò che vive Dorothy è ciò che vivranno decine di altri personaggi. Da Luke Skywalker, che parte dal panorama desertico di Tatooine e si ritrova catapultato nel gigantesco universo di Star Wars; a Jake Hoyt (Ethan Hawke), agente novellino di Training Day che dovrà fare i conti con la realtà violenta e corrotta rappresentata dal personaggio di Denzel Washington; al Paul Hackett di Fuori Orario di Martin Scorsese: tutti sono debitori de Il Mago di Oz. Ma chi, più di chiunque altro, intuì e tradusse la profonda dicotomia insita nel film del 1939, fu David Lynch.

L’eredità di Velluto Blu

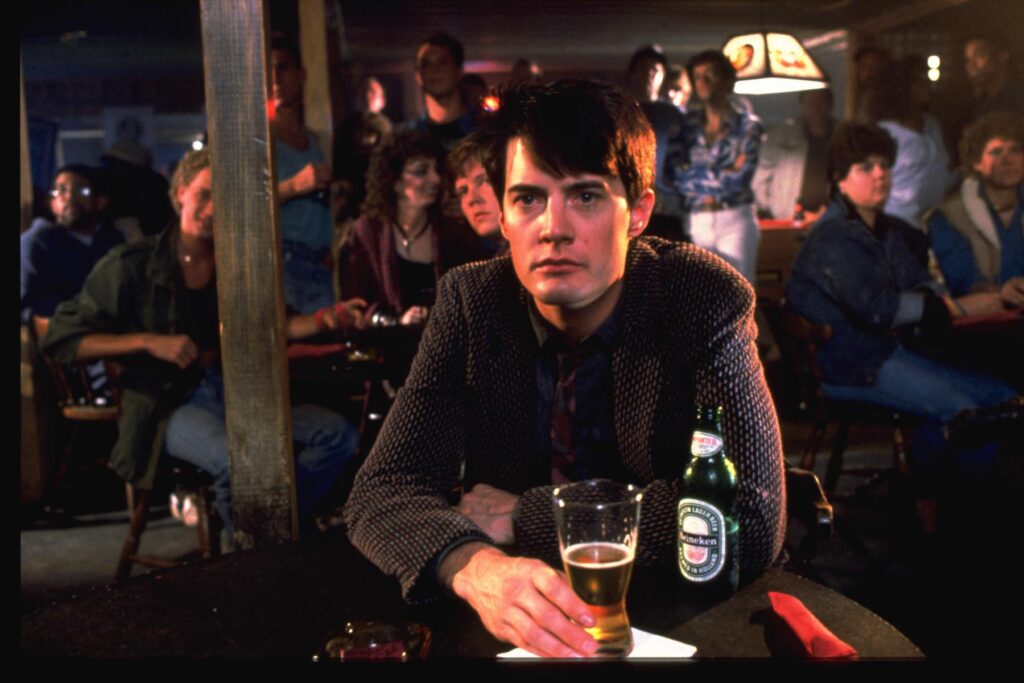

Da Dune, David Lynch eredita un solo, grande elemento che rimarrà costitutivo della sua filmografia: una proficua collaborazione, quella con l’attore feticcio Kyle MacLachlan. A lui, Lynch affida il ruolo di Jeffrey Beaumont, un giovane studente costretto a tornare nella sua città natale nella Carolina del Nord e immediatamente catapultato in un sottomondo di criminalità e follia, immediatamente adiacente ai roseti, le staccionate bianche e le villette a schiera della rassicurante America Anni ‘50.

Qui fa la conoscenza di Dorothy Vallens, la cantante di un nightclub interpretata da una magnifica Isabella Rossellini, e Frank Booth, psicotico e violento pappone trasposto da un Dennis Hopper al suo massimo. Già dai loro nomi vediamo il rimando immediato al film del ‘39: Dorothy come Dorothy Gale, il personaggio di Judy Garland, e Frank come Frank Morgan, l’attore che interpretava il Mago. I due introducono, anzi imprigionano Jeffrey in un mondo fatto di violenza, sesso e pazzia. È lo squarcio nel Sogno Americano, la rappresentazione delle sue psicosi nascoste sotto il tappeto e ghettizzate a due isolati dal quartiere bene. Quello a cui Jeffrey Beaumont sta assistendo attraverso le feritoie dell’armadio non è un sogno, ma la verità che lui, nel suo privilegio, ha sempre potuto ignorare.

Di tutti i film in cui David Lynch gioca fra livelli di onirismo, Velluto Blu è quello in cui il sogno è più reale della realtà. A differenza di Mulholland Drive, in cui il personaggio di Naomi Watts crea una realtà alternativa e consolatoria per non dover fare i conti con l’incubo del reale, in Velluto Blu avviene l’opposto: le villette a schiera sono il mondo consolatorio, Frank Booth è il mondo reale. E anche se Jeffrey Beaumont riuscirà a tornare indietro, non potrà mai più dimenticare di aver conosciuto la verità. La “fuga psicogena” tanto cara a David Lynch, qui avviene alla fine, non all’inizio.

L’eredità di David Lynch

Di tutti gli espedienti che David Lynch inaugura in Velluto Blu e che si porterà dietro per tutto il resto della sua filmografia, quello del playback è il più significativo. Lynch ama far cantare i suoi attori su schermo, prima fra tutti Isabella Rossellini con la canzone di Bobby Vinton che dà il titolo al film. Ma ancor di più, David Lynch ama dare l’impressione che i suoi attori stiano cantando. Succede nella scena con Dean Stockwell sulle note di “In Dreams” di Roy Orbison, centro del significato del film e colonna sonora tematica di tutto il cinema di Lynch. Stockwell non tiene in mano un microfono, ma una lampada, eppure per un momento dimentichiamo che si tratti di un playback. Dimentichiamo che il sogno non sia più un sogno, cioè ci ricordiamo che siamo sotto il dominio della realtà.

Una cosa molto simile accade nel Club Silencio di Mulholland Drive, quando nonostante l’avvertenza a chiare lettere – “No Hay Banda”, e a dircelo guarda caso è sempre un Mago – ci perdiamo nel playback di Rebekah Del Rio. Quello, come in Velluto Blu, è il momento in cui sblocchiamo il passaggio senza soluzione di continuità fra sogno e realtà. Come molti sapranno, la struttura narrativa di Mulholland Drive segue quella del Nastro di Möbius, una forma tridimensionale paradossale (ma non impossibile) in cui le due superfici (sogno e realtà) comunicano senza interruzioni. L’incubo e il sogno, ci dice Lynch, non sono due mondi diversi. Sono a un isolato di distanza.

Questa estetica bifronte del cinema di Lynch è presente infatti non solo nel suo più grande bionomio filmico – Mulholland Drive e Strade Perdute sono quasi lo stesso film, ma l’uno è rosa e l’altro è nero – ma anche all’interno di una stessa pellicola, Velluto Blu. Da un lato Isabella Rossellini, il misterico, il perturbante; dall’altro Laura Dern, la casa delle bambole, l’età dell’innocenza. Lynch guarda al nostro mondo e al suo mondo, quello del cinema, quello in cui la reginetta d’America Judy Garland si ritrova avviluppata e distrutta nell’incubo stesso di Hollywood, dell’America stessa.David Lynch è stato il più grande fra tutti i sognatori, perché cosciente che in fondo alla tana del bianconiglio, è tutto buio. Come nella sala di un cinema.

E proprio al cinema, fino al 17 settembre, potete rivedere quel capolavoro spartiacque che è stato Velluto Blu.

*Nato a Roma nel 1999, critico cinematografico e creator passato per web, cartaceo, social media, televisione, radio e podcast. La prima esperienza a 15 anni come membro di giuria per la XII Edizione di Alice nella Città. Dal 2019 si forma presso il mensile cartaceo Scomodo, di cui coordina anche la rete distributiva in tutta Italia. Nel 2022 svolge un master in podcasting presso Chora Media, cicli di lezioni nei licei con il Museo MAXXI ed è il vincitore del Premio CAT per la critica cinematografica. Ha collaborato con le pagine del Goethe-Institut e del Sindacato Pensionati CGIL. Dal 2021 scrive stabilmente per CiakClub, di cui è Caporedattore e principale creator.

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop