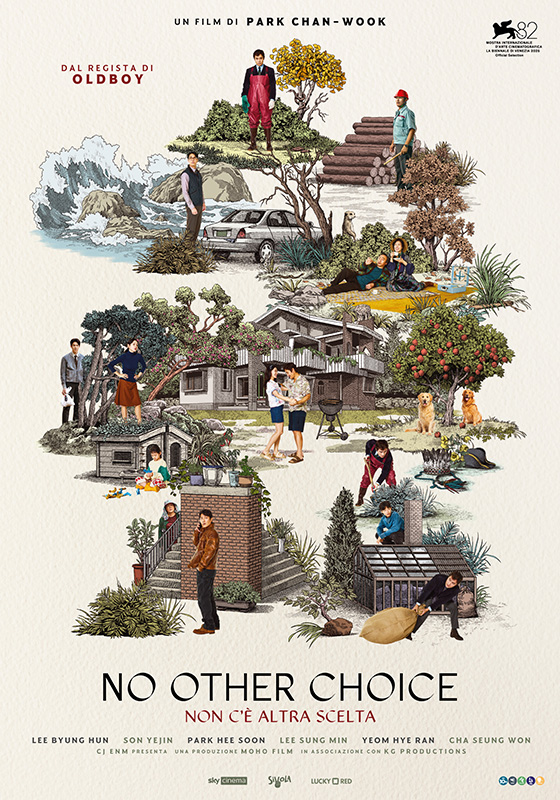

Dal 1 gennaio al cinema, No Other Choice – Non c’è altra scelta ci mette di fronte alle sfide della società contemporanea. L’intervista al regista Park Chan-wook.

Di Carlo Giuliano*

Park Chan-wook è uno dei più grandi registi in attività e più nello specifico per quanto concerne il cinema coreano, che dalla vittoria del collega Bong Joon-ho agli Oscar 2020 con Parasite e dal successo su piccolo schermo di serie come Squid Game, sta vivendo una felice riscoperta presso il pubblico occidentale. Riscoperta, perché lui e molti come lui hanno iniziato a sfornare capolavori da più di un quarto di secolo. Dal 2002 al 2005 escono in sequenza i suoi tre capolavori della Trilogia della Vendetta: Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta. Nel 2016 dirige Mademoiselle, nel 2022 a Cannes è riconosciuto come Miglior Regista per Decision to Leave.

Proprio pensando a Parasite, alle sue ambientazioni e ad alcuni aspetti ricorrenti della società sudcoreana, si ravvedono elementi e protagonisti comuni. In No Other Choice – Non c’è altra scelta, ritroviamo come protagonista una casa, al suo interno una famiglia e sulla cima di questa un uomo che, però, invece di sostituire, ha paura di essere sostituito. Di essere rimpiazzato nella sua posizione di manager di una fabbrica di carta, posizione faticosamente guadagnata in 25 anni di lavoro, e nel suo status di benessere. Quindi mette in atto una lotta di classe, ma non verticale: contro un altro se stesso, la tipica guerra fra poveri. Il suo piano: raccogliere tutti i curriculum di chi potrebbe prendere il suo posto dopo il licenziamento, individuare quelli che hanno più chance, e farli fuori.

Il protagonista Man-soo – interpretato da Lee Byung-hun (Squid Game) e affiancato da una bravissima Son Ye-jin nei panni di sua moglie – è uno che cade nella trappola del capitalismo, uno dei tanti che oggi trovereste in un commento sui social intenti a berciare contro chi vuole tassare quel tantino di più gli straricchi. Il motivo dietro questo comportamento: che la menzogna capitalista ha funzionato così bene, da farci credere di poter diventare ricchi anche noi un giorno. E che quindi siano i nostri privilegi, futuri e ingannevolmente realistici, a essere minacciati. Nel frattempo, i ricchi diventano sempre più ricchi a scapito di noi poveri che diventiamo sempre più poveri.

No Other Choice ha trovato il modo di raccontare tutto questo con l’ironia, la genialità, la sottigliezza ma anche inequivocabilità che contraddistinguono Park Chan-wook. Quando lo incontriamo per una tavola rotonda al Mostra del Cinema di Venezia, dove il suo film era in concorso, davanti a noi si presenta un uomo dalla curiosa teatralità. Sembra un attore: ascolta, dona espressività alle sue reazioni, annuisce più o meno sonoramente a seconda di quanto la domanda abbia davvero intercettato il senso del suo film. Più andiamo avanti, più cenni con la testa si fanno convinti. Sarà che siamo arrivati a un punto in cui solo agli scemi non è chiaro quanto rapidamente stiamo scrivendo la nostra condanna a morte. Agli scemi come il protagonista di No Other Choice – Non c’è altra scelta. Altri non incarna, Man-soo, se non tutti noi. Ci stanno fregando.

Il protagonista di No Other Choice perde il lavoro e la reazione immediata è l’auto-colpevolizzazione. Quello della vergogna sembra un tema ricorrente nel cinema e nella società sudcoreana. Può spiegarcelo, dalla vostra prospettiva?

In Corea abbiamo una parola, che significa proprio: “I doveri di colui che guida la famiglia, del leader del patto familiare”. Non so come siano le cose qui in Italia, ma da noi, gli uomini vengono educati e cresciuti per soddisfare aspettative molto pressanti, aspettative che la società ha nei loro confronti in qualità di capifamiglia. Hanno il dovere di provvedere al benessere, soprattutto economico, dell’ecosistema domestico. Questo impone delle regole di comportamento su come essere un buon padre, marito e – direste voi – colui che porta la pagnotta a casa. La nostra è una società profondamente patriarcale. Questo significa che ci si aspetta che tu produca tanti soldi, che tu svolga un mestiere considerato “rispettabile”. Per questa ragione, perdere il lavoro, nell’ottica della nostra società, significa perdere la funzione stessa della propria esistenza. Noi hai più un valore agli occhi di questo mondo. Nel caso del protagonista, perdere il lavoro non significa per forza perdere tutto: Man-soo ha altre opzioni, può trasferirsi in una casa più piccola, può dividere le bollette con la moglie o trovare lavoro in un altro settore. Ma non è disposto, perché il suo ruolo gli impone di riprendersi esattamente ciò che aveva guadagnato. Non gli basta sopravvivere, deve restaurare il tuo status. E per farlo, per restaurare il suo valore e il suo orgoglio maschile, è disposto a compiere gesti estremi. Persino a uccidere, anche se questo significa compromettere il suo valore morale.

La realizzazione di questo film ha avuto vita difficile, è un progetto che si porta dietro da quando lesse il romanzo di Donald E. Westlake (The Ax) da cui anche Costa-Gavras aveva tratto un adattamento nel 2005, Cacciatore di teste. Cosa l’aveva colpita tanto del romanzo, da non voler abbandonare il progetto anche dopo tanti anni?

Sono passati più o meno vent’anni da quando mi sono imbattuto nel romanzo di Westlake. E fin da quel momento mi sono sentito… obbligato, a portare quella storia sul grande schermo. Questo impulso, un moto dell’istinto così improvviso, è qualcosa che capita di rado. Devi assecondarlo. Il primo pensiero quando lessi il romanzo, fu quanto simile fosse la condizione di questo lavoratore dell’industria cartiera, con quella di un regista. Può sembrare un paragone impietoso pensando a un grande regista, ma riflettendoci, ogni volta che finiamo un film significa essere disoccupati. Non abbiamo garanzie. Quando lessi questo, 20 anni fa, mi risuonò molto. Così iniziai a studiare la possibilità di inserire un tono e degli aspetti comici, da tragicommedia grottesca, all’interno del racconto. Il romanzo in sé non fa ridere per niente. Ma la mia predisposizione al cinema è quella di inserire sempre un che di umoristico anche alla storia più drammatica.

“Ridi, e il mondo riderà con te. Piangi, e piangerai da solo”. Al di là di questo film, da dove attinge l’ispirazione per le storie che sceglie di raccontare?

Le ispirazioni mi vengono dalle cose più disparate: dalla letteratura, come in questo caso; dai fumetti, come nel caso di Old Boy; oppure da articoli di giornale, grandi classici del cinema che mi hanno preceduto, cose che mi accadono nella vita. Sicuramente ci sono delle domande esistenziali che mi hanno sempre perseguitato e ricorrono da sempre nel mio cinema, domande sulla natura e il comportamento umano. Ma non è mai una sola fonte, a fare da base di ispirazione. Anche se il punto di partenza è un romanzo, un fumetto, un articolo, questi finiscono per mescolarsi ad altri pensieri, considerazioni, suggestioni e domande filosofiche che mi provengono da altro. Soprattutto, non realizzo mai adattamenti fedeli al cento per cento alla matrice originale. Per quanto mi riguarda non è possibile rimanere del tutto fedeli, è un errore credere di poterlo fare perché i media sono diversi. Ogni mio film è il frutto dell’unione fra il materiale di partenza e altri riferimenti letterari, cinematografici e filosofici.

E pensando proprio al romanzo allora, a ciò che racconta e a come, in questi 20 anni, le cose siano decisamente peggiorate dal punto di vista delle garanzie lavorative e della situazione economica globale, quanto l’attualità ha influito nel processo di scrittura? Affinché il materiale di partenza risuonasse nell’oggi?

Il romanzo era uscito già da 8 anni quando mi ci sono imbattuto e già in quell’arco di tempo, da quando era stato pubblicato nel 1997, molte cose erano cambiate. Era già stato sottoposto alla prova del tempo. Ma nonostante ci siano voluti 20 anni per adattarlo, ero sicuro che a un certo punto ce l’avrei fatta a ottenere luce verde e che, per allora, non sarebbe mai “scaduto”, come tema: è un materiale senza tempo. Quelle problematiche non si sono dissipate nel corso di questo ventennio, anzi: dovunque vada, con chiunque parli, in qualunque parte del mondo, concordano tutti sulla persistente attualità di questa storia. Sì, le cose stanno peggiorando. Le condizioni di lavoro, la mole di lavoro, l’assenza di garanzie, tutto è sempre più asservito alla logica capitalista. A peggiorare le cose, il fatto che le persone tendono, o sono portate, e costrette, a identificare sempre più la propria identità con la propria occupazione. Se faccio un film, esisto in qualità di persona che ha fatto un film. Esistiamo solo come produttori e consumatori, come esseri che lavorano, in quanto utili o in quanto un peso per la società. Questa equazione si sta facendo sempre più pressante e quindi, perdere il lavoro, significa morire. Non esistere più.

Sta dicendo che per Man-soo si tratta di “mors tua vita mea”? Uccidere fisicamente i propri rivali ai colloqui non è solo un modo per riottenere il lavoro, ma per sopravvivere?

Non del tutto, e questo era l’altro aspetto fondamentale del romanzo, questa necessità del protagonista di mantenere il proprio status di membro della classe media. Non è disposto ad attuare rinunce. E questo sempre perché facciamo dipendere la nostra identità dalla nostra posizione sociale e gerarchica. A dirla tutta, in Corea del Sud, perdere il lavoro all’età di Man-soo non vuol dire affatto che la tua vita è finita. Puoi continuare a vivere, avere un tetto sopra la testa, portare il pane in tavola. Man-soo arriva a progettare di uccidere non una, ma fino a quattro persone NON perché rischia di perdere tutto, ma perché rischia di perdere i privilegi della classe media. Questo aspetto è molto importante da capire.

Penso alla mia generazione, a tutte le lotte sacrosante che porta avanti sui diritti civili, contro guerre e colonialismi. Però ho l’impressione che per quanto, proprio la nostra, sia la generazione più colpita, le lotte sindacali passino in secondo piano. Eppure sono preminenti, perché creano proprio le condizioni e risorse per combattere, un altro giorno, su tutto il resto.

È vero. Per un secolo e oltre si è combattuto per i diritti del lavoro, molto sangue è stato versato prima che si potessero ottenere e per anni, siamo state le generazioni che più hanno beneficiato di quei diritti acquisiti. Ma non possiamo dimenticare che nessuna lotta è mai del tutto compiuta, che quei diritti possono involvere, che c’è ancora molto da conquistare. Oggi affrontiamo evoluzioni come l’automatizzazione del lavoro, la robotizzazione, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, cambiamenti che ci pongono davanti a sfide drastiche che il movimento per i diritti del lavoro deve imparare ad affrontare, trovando nuove soluzioni a problemi complessi che cambiano il mondo più in fretta di quanto riusciamo a controllare.

È questo che cerca di dirci con No Other Choice? Riportare il nostro sguardo sulla più importante – non certo per una precedenza morale, ma strategica – delle battaglie?

Il mio film non ha la pretesa di offrire risposte, soluzioni o un’agenda da seguire al movimento. Però sicuramente individua parte del problema. Il protagonista appartiene a una compagnia che non si è mai dotata di unioni sindacali perché non ne ha mai sentito il bisogno, pensava che la sua posizione lo mettesse al sicuro dall’averne bisogno. E proprio per questo è impotente, quando la prospettiva del licenziamento gli si presenta davanti. Ma di nuovo, non cerco di insegnare o impartire lezioni a nessuno: “Vedi, tutto questo è successo perché non avevi i sindacati!”. No. Considero questo film un po’ come una fiaba, un racconto che non ha la pretesa o la presunzione di risolvere il problema, ma sicuramente di illuminare nodi fondamentali del problema.

Non è la prima volta che si trova a lavorare con Lee Byung-hun. Avete collaborato agli inizi delle vostre rispettive carriere, nel 2000 in Joint Security Area nel 2004 per uno degli episodi di Three… Extremes. Questa è la prima volta insieme da allora. Da cosa è dipeso?

È vero, è passato molto tempo dalle nostre precedenti collaborazioni. Ma nonostante questo, abbiamo sempre mantenuto un rapporto molto stretto a livello personale e di reciproca stima lavorativa. Usciamo insieme, le nostre mogli si conoscono, facciamo cene a quattro. Quindi, quando è nata l’idea di una nuova collaborazione, è stato come se quel tempo non fosse mai trascorso. In tutti questi anni, più di una volta Lee Byung-hun mi ha detto di voler tornare a lavorare insieme. E io gli ho sempre risposto: “Hai bisogno di invecchiare un po’. Quanto a lungo manterrai questo aspetto da eterno giovane, quel volto senza una grinza o una ruga? Il tuo viso deve guadagnare in senilità e saggezza, affinché possa affidarti un ruolo che sia in linea con i protagonisti che voglio portare nei miei prossimi film”. Alla fine quel momento è arrivato.

Pensando proprio alla recente fama mondiale raggiunta da Lee Byung-hun con serie televisive come Squid Game e al ruolo che lei ha avuto, di pioniere fra i grandi autori coreani contemporanei: come si spiega questo improvviso successo della cultura coreana in Occidente? Dal cinema, alla serialità, alla musica e nonostante le grandi differenze culturali, perché secondo lei il pubblico occidentale si sente così affine, oggi più di ieri, al vostro sguardo?

Guardando alla storia recente della Corea del Sud, abbiamo attraversato molti momenti difficili. E tutto quel dolore e quelle asperità credo ci abbiano dato una rinnovata consapevolezza in termini di spettro emotivo e analisi antropologica. Al contempo, siamo riusciti ad affrontare e superare tutte quelle difficoltà, siamo andati avanti, abbiamo ottenuto nuovi traguardi. Questo ci dà grande consapevolezza e sicurezza, come popolo. Tutto questo, sommato, rende la nostra arte particolarmente capace di risuonare a un livello più profondamente emotivo, sfaccettata, foriera di emozioni ora positive, ora negative, ora anche estreme. E questo, credo, la rende universale, parla anche a chi non ha affrontato le nostre stesse sfide, ma si trova ad affrontarle proprio in questo momento storico.

Si riferisce anche all’attuale condizione del settore cinema? Come vanno le cose da voi, a livello di fruizione più che produttivo?

La situazione è tragica, rispetto a quella in molti altri Paesi. Molti registi e professionisti del cinema sono preoccupati dai risvolti futuri. Il mio film uscirà in Corea alla fine di settembre e la stampa sta già dicendo che dai risultati che farà al box-office dipenderà il futuro dell’indotto e le considerazioni che andranno fatte. Come potete immaginare, è una responsabilità abbastanza opprimente per un solo film.

Un ultimo aspetto, forse il più inquietante nella condotta del protagonista, perché lo ritroviamo in ogni parte delle nostre società competitive: la guerra fra poveri di cui si rende inconsapevole strumento. Per diventare il primo, Man-soo rimane anche l’ultimo. Voleva dirci questo? Che il problema di rimanere l’ultimo, è che alla fine faranno a meno anche di te?

Hai detto bene, sono molto spaventato. E le mie paure sono racchiuse tutte nell’epilogo del film, che apre al tema dell’avvento dell’Intelligenza Artificiale ed è legato a doppio filo all’evoluzione incontrollata del capitalismo. È un processo assolutamente imprevedibile. Sarebbe più semplice se ci fossero chiare le immediate conseguenze sul futuro. Potremmo armarci per trovare una soluzione. Invece non abbiamo idea di come le cose cambieranno, di quanto male andranno, di quanto velocemente peggioreranno e di cosa questo porterà in ultima battuta. Alcuni sono ottimisti rispetto alla condizione e alla posizione che occuperà l’essere umano in un mondo in cui sarà l’Intelligenza Artificiale a provvedere, al posto nostro. Ma provvederà per noi? Qui sta tutta la domanda e l’incertezza della risposta.

Era la posizione di sostenitori dell’IA come Elon Musk, che paventava lo scenario di una “fine del lavoro”. Che lo dica lui… ma che ci caschino in tanti di noi…

Io ho paura, non credo che si voglia questo dall’IA, che la si voglia utilizzare come strumento di emancipazione, dal lavoro o dall’asservimento. Credo l’opposto. Come hai giustamente intuito, la scena finale per me racchiude questa prospettiva, perché il protagonista si ritrova in una fabbrica ormai vuota, completamente robotizzata. Il fattore umano è stato eliminato e lui ha avuto un ruolo preminente in questo, come agente, strumento e sicario di questo sterminio. Il ruolo che gli è stato affidato è quello di supervisionare il corretto funzionamento dell’Intelligenza Artificiale che gestisce la fabbrica e questo gli dà la parvenza e l’ebbrezza di mantenere un potere, di poter controllare le macchine e che, essendo l’ultimo a farlo, potrà mantenere quella posizione senza timore che gli venga tolta da altri. Ma gli verrà tolta, e lo sa. Gli si legge in faccia. Quella conquista ha il sapore di una messa funebre. Uccidendo, si è suicidato. Nel suo sguardo, c’è il mio sguardo di fronte al futuro dell’Intelligenza Artificiale.

Che dite? Forse è il caso di andarlo a vedere, No Other Choice? Direi che “non c’è altra scelta”. Anzi, forse è il modo migliore per inaugurare fin da subito un nuovo passo, nell’anno che verrà. E infatti vi aspetta al cinema, con perfetto tempismo, dal 1 gennaio.

*Nato a Roma nel 1999, critico cinematografico e creator passato per web, cartaceo, social media, televisione, radio e podcast. La prima esperienza a 15 anni come membro di giuria per la XII Edizione di Alice nella Città. Dal 2019 si forma presso il mensile cartaceo Scomodo, di cui coordina anche la rete distributiva in tutta Italia. Nel 2022 svolge un master in podcasting presso Chora Media, cicli di lezioni nei licei con il Museo MAXXI ed è il vincitore del Premio CAT per la critica cinematografica. Ha collaborato con le pagine del Goethe-Institut e del Sindacato Pensionati CGIL. Dal 2021 scrive stabilmente per CiakClub, di cui è Caporedattore e principale creator.

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop