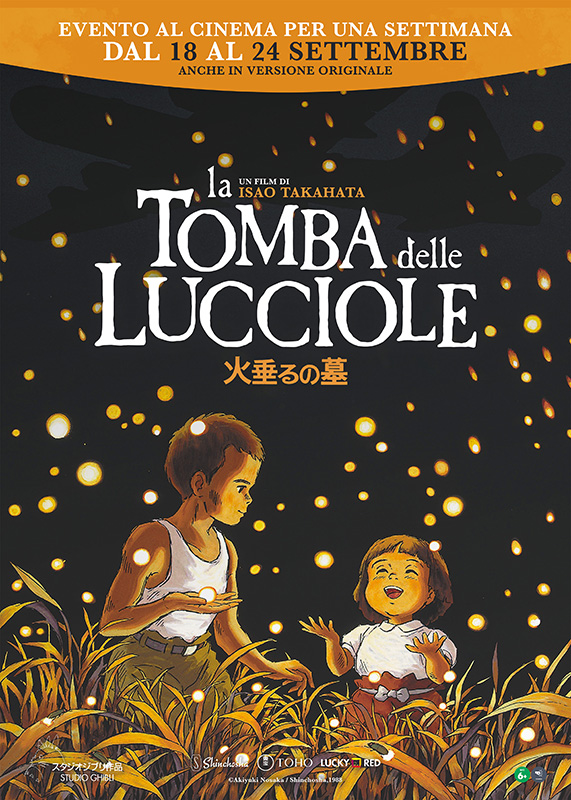

La tomba delle lucciole di Isao Takahata torna al cinema come evento speciale dal 18 al 24 settembre. Riscopriamo questo capolavoro con l’approfondimento firmato da Luca Raffaelli.

Di Luca Raffaelli*

Spesso si vedono i cartoni animati per sfuggire dalla realtà. Spesso lo si fa per cercare divertimento, consolazione, perché qualcuno ti dica “rimani come sei”, o anche “segui il tuo sogno e ce la farai”. E poi invece ci sono film come La tomba delle lucciole che entrano in realtà dolorose, addirittura in quella della guerra, e ne mostrano gli aspetti più tragici e dolorosi senza tacere nulla. Anzi: entrando nei dettagli per scoprire quanta poesia ci possa essere nel comprendere il dolore degli altri, nel viverlo sulla nostra pelle. E, anche, nella nostra commozione.

Un’impresa incredibile

Siamo nel 1986: lo Studio Ghibli, fondato un anno prima da due produttori (Toshio Suzuki e Yasuyoshi Tokuma) e due registi, ha al suo attivo un solo film: Laputa, il castello nel cielo, diretto da Hayao Miyazaki sotto la organizzazione produttiva di Isao Takahata. Buon risultato al botteghino, ma per compiere il salto bisogna fare di più. Per questo si decide di portare avanti un’impresa incredibile: realizzare due film contemporaneamente: uno firmato da Takahata e l’altro da Miyazaki. L’uscita è prevista lo stesso giorno: il 16 aprile del 1988.

Miyazaki sviluppa un suo progetto ispirato a un momento tragico della sua vita bambina, quando la madre per nove anni è ricoverata in ospedale, colpita dalla tubercolosi. Nasce così Il mio vicino Totoro, capolavoro baciato dal successo. Se Miyazaki ha un proprio stile, Takahata lo sceglie a seconda dei suoi progetti, quasi sempre ispirati da un romanzo o da un fumetto. Tra le sue letture appassionate c’era stato tempo addietro un racconto semiautobiografico di Akiyuki Nosaka. Qui lo scrittore e cantante racconta, rielaborate, le sue personali, tragiche esperienze vissute da bambino a Kōbe città bombardata dagli aerei statunitensi nel 1945. Nella realtà il piccolo Akiyuki in quei giorni perde la propria famiglia adottiva e la sorellina di quattro anni. Anche Isao Takahata ritrova parte di sé in quella storia, lui che da bambino ha visto la casa distrutta da una bomba, è stato colpito da una scheggia e per tre giorni ha cercato disperatamente i suoi genitori tra morti e macerie.

Un invito all’empatia

Molte volte durante la lavorazione di La tomba delle lucciole Isao Takahata si è posto un problema nuovo per lui: come sarebbe stato accolto il suo lavoro dal pubblico. Lui che tanto successo aveva ricevuto con le serie televisive Heidi e Anna dai capelli rossi ambientate in Europa, e che con i suoi lungometraggi voleva invece raccontare il Giappone. Non certo per glorificarlo ma per entrare nelle sue verità, anche le più scomode. Ci riesce perfettamente attraverso Seita, protagonista del film, che vive la sua personale tragedia in una guerra che vede anche la gente del Giappone lottare disperatamente per la propria salvezza senza troppa pietà per due giovanissimi abbandonati a sé stessi. Dopo un difficile rapporto in casa della zia Seita si vede costretto a prendersi cura di Setsuko, di quattro anni. Lo fa senza alcuna esperienza se non l’amore totale per quella sorellina che diventa il suo unico scopo di vita.

Il romanzo, che ha avuto un certo successo in Giappone, cerca nella sua brevità, un distaccato equilibrio nel raccontare i fatti. Takahata, invece, si immerge in ogni riga, in ogni parola, allarga le trame degli eventi traducendo in immagini potenti ogni piccolo particolare: i cambiamenti di umore, le espressioni, le esitazioni di una mano, la paura trasmessa dal movimento dei corpi. Perché il mondo cambi, perché l’umanità perda il desiderio della violenza che porta alla guerra, bisogna entrare in quello stato d’animo chiamato empatia. Questo ci invita a fare Takahata: capire un quattordicenne, capire una bambina, vivere le loro sofferenze ma anche la loro capacità di ridere, commuoversi, inventare, abbracciarsi. La pace sta nel comprendersi, non c’è altra possibilità. È quello che ci invita a fare Takahata in questo suo capolavoro.

Ogni secondo è prezioso

Piccola parentesi personale: ho conosciuto personalmente Isao Takahata. Venne nel 1995 al primo festival di cui ero direttore artistico: si chiamava Cartoombria e aveva luogo a Perugia. Tornò dieci anni dopo ai Castelli Animati di Genzano. Ricordo soprattutto una cosa di lui, a parte la sua gentilezza e disponibilità. Quando conversavamo e gli ponevo una domanda, lui attendeva la traduzione. Poi non rispondeva subito. Aspettava. Come se la domanda dovesse far germogliare una risposta a poco a poco dentro di lui. Quando era certo di quello che voleva dire, allora rispondeva. Per poi attendere di vedere (mentre ascoltavo la traduzione) che effetto avessero le sue parole sul mio volto.

Questo è lo stesso atteggiamento che ha il regista Takahata nel film. Ogni secondo è prezioso, attento, importante. Segnalo solo due scene, solo come esempio, per non dilungarmi troppo. Quando Seita vede gli aerei sganciare le bombe sopra di sé, è quasi stupito nel vedere che queste sembrano non avere effetto, non esplodano. Ha un attimo di esitazione. Ma sono bombe incendiarie, perfette per distruggere le case di legno di Kōbe. Ci mettono un po’ a spargere il liquido che in pochi minuti porterà la distruzione. Seita, attendendo e guardandosi intorno con sgomento, impara a conoscere quanto sia diabolica la capacità di colpire a distanza, senza la necessità di guardare chi si sta uccidendo. Proprio il contrario dell’empatia.

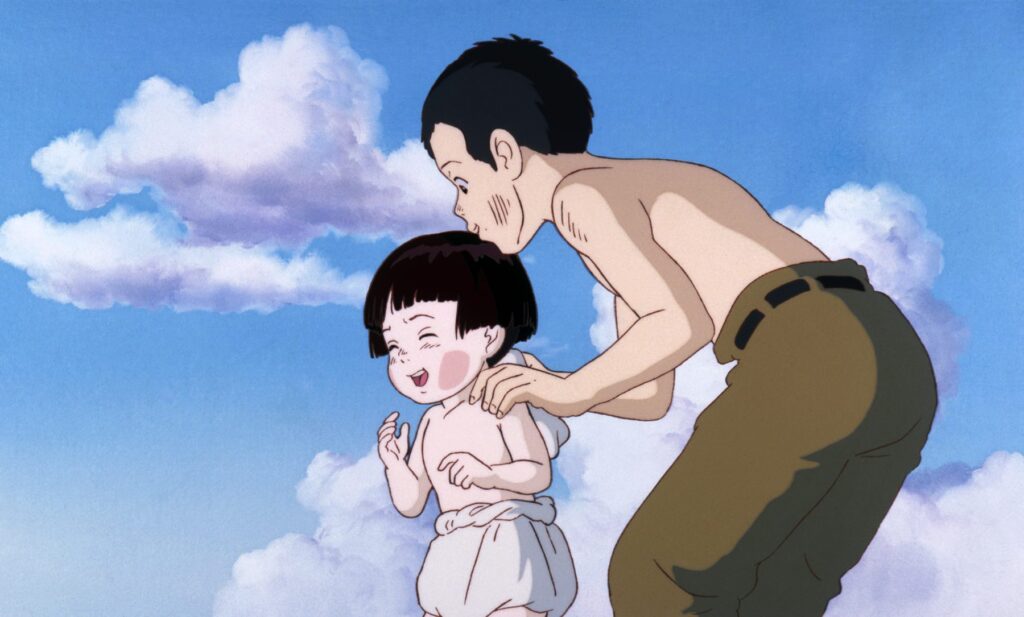

E che bella la scena in cui vediamo Seita fare il bagno serenamente con la sorellina Setsuko e ridere insieme, nonostante tutto, per una bolla d’aria creata con la stoffa. La capacità di entrare nelle emozioni (che condivide con il suo “allievo” Miyazaki), fin nelle pieghe più intime dell’incredulità e della solitudine, hanno reso questo film un punto di riferimento non solo per il realismo animato ma per tutto il mondo del cinema.

Certo, Totoro ha avuto più successo, non poteva che essere così, ma nel tempo La tomba delle lucciole ha continuato a meravigliare e commuovere i critici e gli spettatori di tutto il mondo. Nel nostro presente che vede tante guerre insanguinare la terra e uccidere tanti bambini (la piccola Hind Rajab che ha commosso gli spettatori del festival del cinema di Venezia aveva un anno in più di Setsuko), vedere o tornare a vedere La tomba delle lucciole è un omaggio alla vita, alla speranza e all’arte.

—

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop