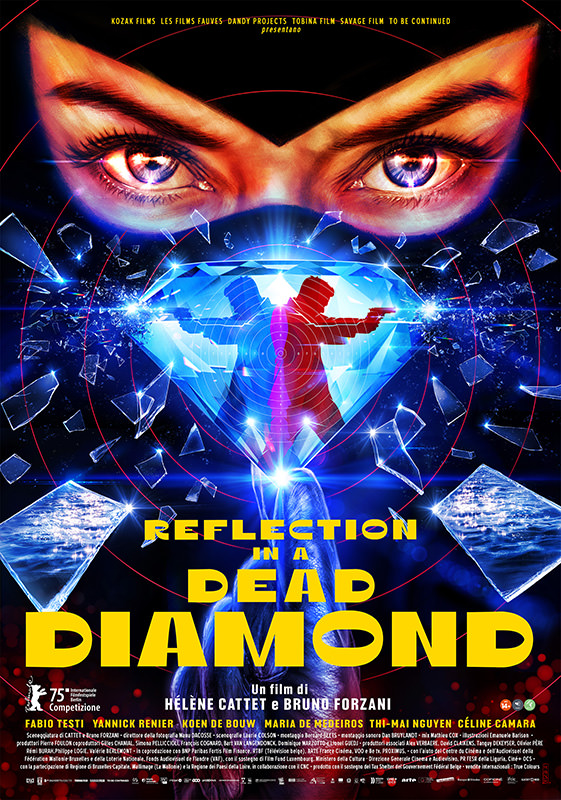

Dal 3 luglio in sala, Reflection in a Dead Diamond è genere purissimo a 200 carati: ricorda un cinema dimenticato.

Di Carlo Giuliano*

È di pochi giorni fa la notizia, dopo anni di attesa ormai, che il nuovo film di James Bond avrebbe trovato il suo regista in Denis Villeneuve. E già qualcuno è andato a ripescare negli archivi una vecchia dichiarazione in cui il suddetto lasciava presagire come sarebbe stato il suo 007: “Non sono una persona che ama il dialogo, sono una persona che ama il movimento. L’azione, se è ben fatta, può essere molto poetica e significativa”. Ecco, se non vedete l’ora di assistere a un film “alla 007” nato da queste premesse, non c’è che da aspettare altri tre giorni solamente. Perché dal 3 luglio, al cinema, arriva Reflection in a Dead Diamond.

È stato presentato a febbraio, in concorso alla Berlinale 75, sotto il titolo di Reflet dans un diamant mort. L’unica immagine ufficiale mostrava una tizia in latex nero su sfondo nero di un black box theatre, armata di katana insanguinata e vestita come il tizio BDSM – “The Gimp is sleeping” – in quella scena innominabile di Pulp Fiction. Subito sotto la suddetta immagine ufficiale, il cast riportava il nome di una ripescata Maria de Medeiros, la famosa Fabienne che si dimentica l’orologio di Butch (Bruce Willis) sempre nel film di Quentin Tarantino. Insomma, cosa aspettarsi da questo Reflection in a Dead Diamond poteva sembrare imprevedibili a chiunque, ma non a chi conosceva già i precedenti lavori dei registi Hélène Cattet e Bruno Forzani, moglie e marito che nei loro film si ispirano a nomi come Mario Bava, Lucio Fulci, Dario Argento.

Protagonista della loro ultima missione è Fabio Testi, un sosia settuagenario di Sean Connery che si gode la vecchiaia in un lussuoso hotel in riva alla Costa Azzurra. Passa le sue giornate in completo bianco impeccabile sotto il sole cocente, fumando e ordinando cocktail sgargianti uno dopo l’altro, schivando le insistenti richieste del concierge di pagare il suo conto settimanale e gli attacchi di cuore per ogni bella ragazza in topless che gli passa davanti. È ossessionato dalla misteriosa vicina di suite (de Medeiros), ma quando questa scompare, il protagonista si ritrova catapultato in un vortice di indagini e ricordi che hanno l’aspetto di un’insolazione psichedelica, o forse di un passato di spionaggio che lui ha effettivamente vissuto, oppure un film di James Bond. Che cosa c’è dentro il Riflesso di un Diamante Morto?

C’è il riverbero dimenticato di un cinema di genere tutto europeo, in tutte le sue sfaccettate e divertentissime rifrazioni.

James Bond “all’italiana”

“Eurospy”, oppure “Italian-Spy”, o ancora “Spaghetti-Spy”: ciascuno gli ha dato un nome diverso, ma ciascun nome faceva capo a uno stesso, folle genere. Nel 1962, dall’altra parte della Manica, un tale con “licenza di uccidere” appare su grande schermo e apre alla grande saga cinematografica tratta dai romanzi di spionaggio di Ian Fleming: si chiama Sean Connery. Da quel momento, in Europa, tutt’a un tratto ci si accorge di questo genere apparentemente “sciocco” o sicuramente “disimpegnato” che con un paio di scazzottate, un po’ di belle gambe e di stanze d’albergo, manda in visibilio gli americani. Fai un film di spionaggio e ti ritroverai in mano un incasso dal valore di diamanti.

Nasce così il cinema di spionaggio europeo: non che il Regno Unito non sia Europa, ma diciamo che con esso si voleva intendere “tutti quei film di spionaggio che non fossero 007”, che automaticamente finivano per essere considerati di Serie B. Alle volte avevano intenti parodistici; altre come in O.K. Connery con Adolfo Celi avevano ambizioni semi-serie; il più delle volte non era molto chiaro il confine. In Italia il filone ottiene molto successo, complici anche due sorelle di nome Angela e Luciana: il 1962 infatti non è solo l’anno di Licenza di uccidere, ma anche del Diabolik delle Sorelle Giussani. Ma ci arriviamo.

In Italia fa molto successo. In America lo chiamano Eurospy, perché il più delle volte questi film sono il risultato di una commistione fra produzioni e lingue paneuropee (e infatti anche Reflection in a Dead Diamond respira Francia e Italia al contempo). In poche parole è un genere libero, artigianale, generalmente sottovalutato e spesso denigrato dal pubblico e la critica impegnata, ma amato da chi (i migliori) capisce che nella vita prima o poi si muore, e allora non ha molto senso prendersi troppo sul serio. È insomma un genere divertentissimo da creare e da guardare, e che in quell’Italia Sessanta fa rima con altre varianti come il poliziottesco, il giallo all’italiana e lo spaghetti-western. Tutti generi che avrebbero ispirato Quentin Tarantino tanto quanto aveva fatto un Fellini, o un Antonioni.

Da 007 a Diabolik

Se c’è un film italiano recente che ha provato a omaggiare tutti questi generi – e forse anche per questo è stato tanto incompreso nell’accoglienza di pubblico e critica – quello è il Diabolik dei Manetti Bros. A tutti gli effetti un film-fumetto, nel senso che nel riprendere le pagine delle Sorelle Giussani, i fratelli Manetti hanno donato a immagini e dialoghi un tono volutamente fumettistico: un montaggio a singhiozzi, quasi come nel passaggio da una tavola all’altra, e battute gridate come onomatopee in un balloon. I Manetti Bros. insomma, fra le più anarchiche e libere voci del cinema italiano di genere, celebrano al contempo il fumetto delle Giussani e guardano direttamente all’adattamento capolavoro che ne fece Mario Bava nel 1968.

Inserito dalla rivista Empire nella sua lista dei 500 migliori film di tutti i tempi, il Diabolik di Bava è un connubio demodé di tutti quei generi “all’italiana”: il giallo, il noir, il poliziesco, lo spionaggio, persino un certo cinecomic supereroistico. Se non c’è infatti un po’ della caverna di Batman, nel covo di Diabolik… E se non c’è un bel po’ di Diabolik, in questo diamante di Cattet e Forzani… Reflection in a Dead Diamond reca sicuramente con sé il riflesso, il riverbero del film di Mario Bava, a partire dalle divertentissime scene che coinvolgono una misteriosa e letalissima Eva Kant in nero.

Ma è anche un film (per riprendere le intenzioni di Villeneuve) in cui i dialoghi lasciano posto all’immagine, all’inquadratura, alla composizione e alle sovrapposizioni. All’idea, per farla breve, che il cinema possa e debba tornare essenzialmente immagine, e che in ognuna delle sue immagini si nascondano infiniti strati di significato o anche solo di bella estetica. Reflection in a Dead Diamond è cinema che rifiuta di dover avere per forza una “trama” in senso classico, oppure una netta e chiara distinzione fra mondo del reale e mondo del fantastico, dell’immaginario: dell’immagine, appunto. Il protagonista interpretato da Fabio Testi si aggira nei corridoi della sua mente mescolando presente e passato, ricordo e invenzione, vero e falso. E per noi che lo guardiamo, è divertimento assicurato.

Cinema che ama il cinema

Per riprendere uno dei nomi cui sicuramente Cattet e Forzani si rifanno nei loro film, nel corso di un dibattito il regista Dario Argento ha detto, parlando degli americani: “Il loro è un cinema che ama il cinema”. Nel senso che spesso è metatestuale, metacinematografico questo certo, ma che anche quando non lo è, vive e respira altro cinema e cinema di altri in ogni porzione delle sue inquadrature. E questo è doppiamente vero nel cinema di genere, tanto più quanto nasce con l’idea feconda di “scimmiottare” autori verso i quali nutre una profondissima stima. A sentirla pronunciata, “poliziottesco” non suona come una bella parola, ma anzi come la versione economica e deietta di un poliziesco fatto e finito. Ma il poliziottesco in realtà ama profondamente il poliziesco, e i suoi autori non sono meno autori degli altri.

Ecco, se tutti questi generi “all’italiana” o “all’europea” (detta con gli americani) racchiudono il più sincero e genuino, quasi infantile amore per il cinema; ecco allora Reflection in a Dead Diamond, che ne è un po’ la somma indefinibile, è un film che riverbera amore per il cinema da ogni riflesso. È un po’ come il Prisencolinensinainciusol di Adriano Celentano, cioè una sorta di inglese gibberish che suona come l’inglese sembra suonare, ma in realtà non ha un vero significato logico. Pur non essendo dichiaratamente un metafilm, Reflection in a Dead Diamond è quello che sembrerebbe un film di 007 se volesse sembrare un film di 007. E i ricordi di Fabio Testi potrebbero essere quelli di qualcuno che è stato effettivamente una spia, oppure di un attore che si ricorda di aver fatto un film di spie.

Quello di Cattet e Forzani è un cinema al contempo frammentato e ricomposto, misterico e misterioso, che può passare senza alcun preavviso da un registro pubblicitario da spot del Campari a un collage minimalista in due dimensioni, qualcosa di simile alle sigle iniziali dei film di 007 (capirete quando vedrete). Ad arricchire il tutto, questo filtro appannato, accaldato e lattiginoso donato dal bravissimo Manuel Dacosse, direttore della fotografia storico dei due registi. È insomma un film madido di sudore e impregnato di cinema, che forse vi farà venire anche un altro po’ di voglia d’estate, e che vi aspetta al cinema dal 3 luglio.

Newsletter

Newsletter

Shop

Shop